社会人コース(ポピュラー)に入会された生徒さんのレッスン記録です。

レッスン1回目

初めてピアノを習う、50代の生徒さんです。

クラシックピアノはほとんど経験が無く、ポピュラー音楽を自己流で弾いていたそうですが、乗り越えられない壁が出来てうちのピアノ教室に来ました。壁とは、コード譜を弾きこなせないことです。自分でアレンジをしたいけれど、なんだかしっくりいかないのだそう。具体的なアレンジパターンを知りたいのだそうです。

それで1回目のレッスンでは、「左手のアレンジによって、曲のイメージを変える方法」というのをやってみました。

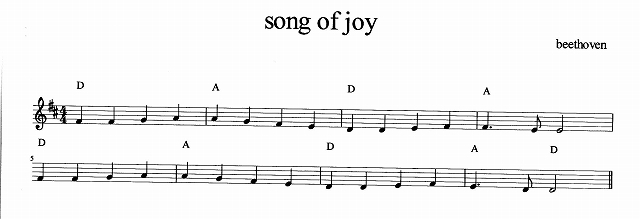

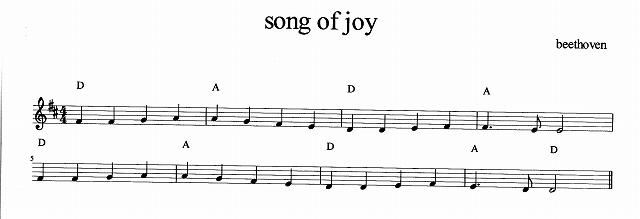

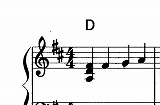

取り上げた曲は、年末になるとよく聴く、あのべートーヴェンの第9より「喜びの歌」です!keyはD(ニ長調)で、コードはDとAの2つです。しかも8小節完結。(なんてとっつきやすいんでしょう)このとっつきやすさがいい!と、生徒さんも嬉しそうでした(・ω・)/

実際はこの楽譜ではなく、最初のリードシート(コード付きメロディー譜)を見て弾いてます。これはなんなく両手で弾けました。

和音を付けていないのに、あら不思議!躍動感が出ました。左手にコードネームが付いているからって、必ず和音で弾かなくちゃいけないという決まりは無いわけで、かえってベース音のみでリズムを付けたほうが「曲が生き生きする」場合もあるのです。(このリズムは確か原曲にもあったと思います) ただ、両手で弾くと難しかったようです。ピアノ初心者の場合、両手奏という壁がありますので、まずは今回の曲でこのリズムを慣れて貰い、別な曲でも使えるように工夫していこうと思います。

ちょっとした変化でも、弾き手がちゃんと曲にのって楽しんで弾ければ、曲も生き生きとするので不思議です。第1回目のレッスンはここまででした!

社会人コース(ポピュラー)に入会された生徒さんのレッスン記録2回目です。

ベートーヴェンの「喜びの歌」を使って、「左手のアレンジによって曲のイメージを変える方法」をいくつかやっています。 (実際生徒さんはリードシートで弾いています)

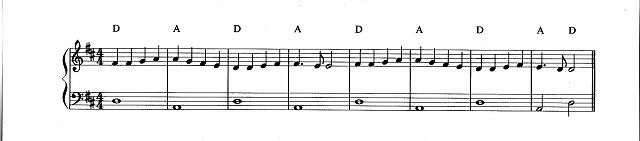

③ 左手をコード(3和音)で弾く

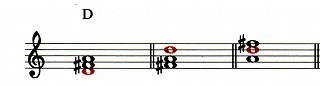

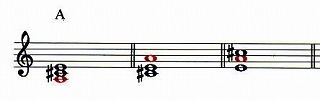

この曲ではD(レファ♯ラ)とA(ラド♯ミ)という2つのコードを覚えて、使ってみます。

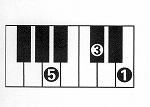

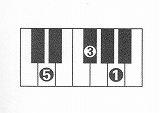

最後の小節ではA→Dと動くのに、いそがしく感じるかも知れません。これを弾く時にちょっとしたコツがあります。実際に鍵盤上での指の置き方を見てみると・・・ (数字は指番号)

A(ラド♯ミ)

D(レファ♯ラ)

⑤から③までの鍵盤の幅と、③から①までの鍵盤の幅が同じです。 という事は、DもAも指の幅が一緒なのです。なのでA→Dと動くコツは、指の形をそのままにして腕で移動することです。

この仲間に、E(ミソ♯シ)もあります。(※ 3つともメジャーコードです)鍵盤の色が白・黒・白なのも共通ですね なのでD・E・Aを3つ同時に覚えるのがおススメです

前回やったエイトビートをオクターブで弾きます。実はオクターブを押さえることには、あるメリットがあるのです。それは、オクターブを押さえたとき、左手②の指がちょうど5thにくる事です。(5thとは、Dのコードならレファ♯ラのラにあたります)5thの位置を確認しながら弾いてみると、②の指が自然と5thに乗っていて面白いです これは、後々出てくる10度奏にも役立つと思います。

これは③でやったコード奏の3rd(Dのコードならレファ♯ラのファ♯)抜かしです。

③の時の演奏と比べると、音がスッキリ聴こえると思います。音が1音減っただけでこんなに曲の印象が変わるのですね。ちなみにこのroot・5thの音程を完全5度と言います。 rootを見た瞬間、完全5度上の5thもサッと指が出るようになるとスバラシイです音の響きで覚えられたらいいですね。

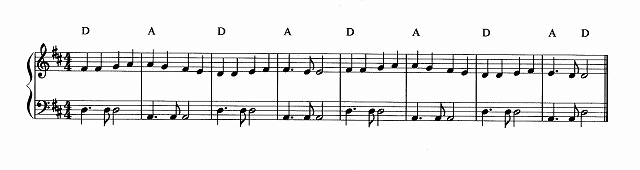

ベートーヴェンの「喜びの歌」を使って、今回は右手のアレンジをやってみました。 (生徒さんは、下記のリードシートで弾いています)

小節の最初の音だけ和音にして弾いてみました。 メロディの音をトップにして、その下にコードを当てはめます。

和音は、下のように構成音の順番を変える事ができます (転回型と言います)

最初は転回型がとっさに弾けないかも知れません。 各コードでこの3パターンを練習するのがおすすめです 生徒さんは、始めての転回型に苦戦していました実際は音符を見ていないので、「Dは・・・レファラ→ファラレ→ラレファ」とつぶやきながらの演奏。しかし!3、4回弾いているうちにコツを掴んできました

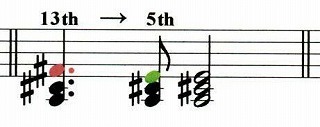

ところで、4小節目ですが。ファ♯って、Aのコードに入ってない音ですよね。

こうなっていますが・・・ Aって本当はこのはず!

「喜びの歌」 最後のレッスンです。今回は少し音楽理論が入ります。(・・・と最初に言ったら、生徒さんに〝ちょっと苦手ですね〜〟 と言われました)でも難しい理論本を読むわけではなく、話し言葉での説明なので気楽に聞けますよ!と励ましつつレッスンに入りました。

前回の続きで、「この和音がAって?」

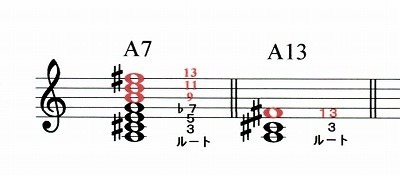

「これはA7(13)です」

7とはセブンスコード。(13)とはテンションです。生徒さん 「何がなんだかもう・・・ 」

そうですよねまだコードについては3和音を習い始めたばかり。昔、私が〝スカッシュ〟を習いに行った初日に、いきなりダブルスを組まされたときの心境と似ています(?) なので、今はとりあえずこれだけ見て下さい!

和音ってこんなに積み重ねられるんです。「黒い4和音がセブンスコードと言います。その上の赤い音符はテンションと呼ばれています」

「よくは分からないけど、♯ファはA7に入っても良い音なのですね」と答えた生徒さん。

初めてのコード理論だったので、今回のレッスンでは「和音って7つも積み重ねられるんだ(実際演奏するときは7つも弾きませんが)」と分かって頂ければOKです。 最初から沢山説明すると、スカッシュ初心者の私がいきなり「壁6面を使って2バウンドで返せ!」 と言われた時の混乱状態になりかねないので

「でも先生、リードシートにはAって書いてあるのに、A7にしていいんですか?」

すごく大事な質問だと思いました!「これは和音の機能を勉強すればセブンスに出来ることが分かります。それについては近いうちにレッスンで取り上げましょうね」

最後に、こんなアレンジで弾いてみました。(4小節目の左手は生徒さんがとっさにつけたもの。ラからレへ、なめらかに繋いでいてキレイです 最後の小節ではA7を使ってみました)

全4回のレッスンでやった内容です。

<左手について>

① root(コードネームのベース音)で弾く

② rootを、8ビート(ターンタターン ターンタターン)で弾く

③ コード(3和音)で弾く

④ オクターブ奏で。リズムにも変化を入れてみる。

⑤ 1・5(root・5th)で弾く

<右手について>

⑥ メロディにもコード(転回型を使う)を入れる

これらを今後もいろんな曲で使ってみたいと思います ♪